自然災害だけではない!BCPを正しく導く「リスクマップ」作成のススメ

トヨクモ防災タイムズ編集部

近年、地震による被害やゲリラ豪雨による冠水・洪水といった自然災害が多く発生しています。企業はそのような想定外の状況に対して、どのように危機管理を行っていけば良いのでしょうか。

いつ訪れるかがわからない様々なリスクに対して、その事前準備の第一歩目として重要な役割を果たすのが「リスクマップ」です。今回はそんな「リスクマップ」について、その役割と作成することで得られるメリットについてご紹介します。

目次

自然災害だけではない!企業を取りまく様々なリスク

一般的に、企業における危機的状況・緊急事態を想定した場合、多くの人は地震をはじめとする「自然災害」を思い浮かべるのではないでしょうか。

しかし、企業が直面するリスクは何も自然災害だけではありません。ここでは、企業を取りまく自然災害以外のリスクと事例を挙げます。

インフルエンザなど感染症の流行

新型インフルエンザやSARS(重症急性呼吸器症候群)と呼ばれる感染症が大規模に流行した場合、社員の欠員による事業の停滞や停止が想定されます。また、そういった場合は直接的な利益の損失だけでなく、最悪の場合は契約の失注や顧客を失う恐れも考えられます。

商品の欠陥発覚による損害賠償の請求

各店舗に売り出している商品に何らかの欠陥が発覚し、過去に製造物責任(PL)の追及によって多額の損害賠償を負わされた例があります。また、その欠陥商品を回収するにあたって、さらに多額な費用が発生し、赤字決算を余儀なくされる場合が想定されます。

商品に対する特許権侵害の訴訟

自社のヒット商品に対して、特許権を侵害しているという抗議を受け、長期間の訴訟対応の果てに多額の和解金を支払うことになるという例があります。

ストライキの発生

急成長を続ける中国の工場では、賃金の引き上げを要求するストライキが発生し、工場の操業が止まるという事態が頻繁に起きています。こういった事例では、この工場から原料や資材を調達している全世界の企業に対して影響があります。

BCPの策定に不可欠な「リスクマップ」

企業が備えるべきリスクは際限がなく、その全てに対応することは現実的ではありません。そこで大切なのは、自社で備えるべきリスクを洗い出し、本当に対応すべきリスクに対して優先順位を付けていく作業です。そして、その時に作成するのが「リスクマップ」です。

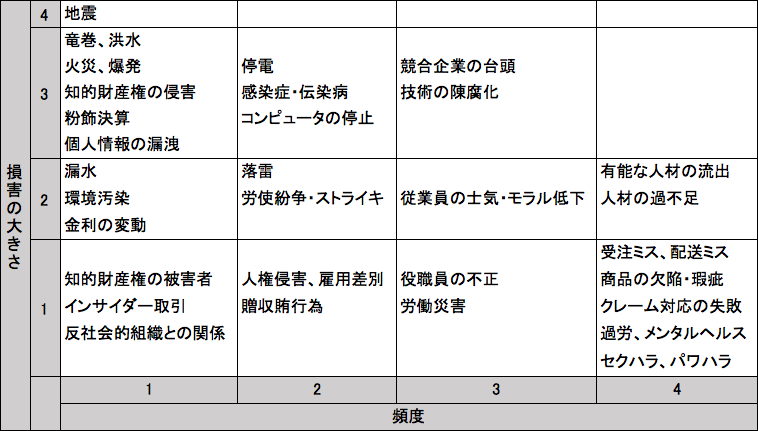

一般的に「リスクマップ」は、そのリスクが発生する頻度と、発生した際の損害の大きさという2つの軸によって検討することになります。

また、この「リスクマップ」を作成することで、自社が抱えるリスクの全体像を把握し、社内でリスクの認識を共有できるようになります。

リスクマップ作成の目的は「可視化」と「優先順位付け」

リスクマップを作成する前に、企業を取りまくリスクの例には具体的にどういったものが考えられるのか、「流通業界の企業」を例に洗い出してみましょう。

1.自然災害リスク

地震、台風、大雨(ゲリラ豪雨など)、洪水、落雷、竜巻

2.事故リスク

火災、爆発、漏水、環境汚染、自動車事故、機器・設備の故障、停電、断水、通信障害

3.オペレーションリスク

機械の操作ミス、受注ミス、誤配送、商品の瑕疵、コンピュータへの入力ミス、クレーム対応の失敗

4.情報セキュリティリスク

コンピュータの停止、重要データの喪失、個人情報の漏洩、コンピュータウイルス・ハッカーなどからの攻

5.法務リスク

製造物責任(PL)、知的財産権の侵害および被侵害、優越的地位の濫用(取引先へ不当に不利益を与える行為)、不適切な景品表示(誤認を与える広告・宣伝

6.不正・内部統制リスク

役職員の不正、架空計上、粉飾決算、資産運用の失敗、インサイダー取引、贈収賄行為、反社会的勢力との関係(暴力団対策法、暴力団排除条例への批判)

7.政治・経済リスク

戦争・革命・騒擾、テロ、法律・制度などの変更、金利・為替変動、競合他社の対応、技術の陳腐化、協力企業の不足

8.人事・労務リスク

人材の過不足、有能な人材の流出、社員の士気低下、人権侵害、雇用差別、不法就労、セクハラ・パワハラ、労使紛争、ストライキ

9.労働安全衛生リスク

感染症・伝染病、労働災害、過労、ストレス、メンタルヘルス

このように、リスクの洗い出しを行うことは、自社が現在どんなリスクにさらされているのかを可視化することにも繋がるため、非常に重要な作業になります。実際に洗い出す際には、いくつかのカテゴリー別にリスクをまとめていくと、図表を作成しやすくなります。

以下の図表が、洗い出したリスクを分析して作成した「リスクマップ」です。

まず、もっとも重大なリスク、つまり企業真っ先に手を打つべきリスクを確認しましょう。横軸の「頻度」が“4”で、縦軸の「損害の大きさ」も“4”の位置にあるリスクです。この図表では空欄になっていますが、そこの位置にあるリスクは「頻繁に発生し、損失額も甚大である」ということになります。実際にこの位置に分類されるリスクが存在するのであれば、その企業はとうの昔になくなっていてもおかしくありません。

この図表内で最も優先すべきリスクは、「頻度」と「損害の大きさ」が共に“3”の「競合企業の台頭・技術の陳腐化」や、「頻度」“4”で「損害の大きさ」“2”の「優秀な人材の流出・人材の過不足」が該当します。

もちろん、全リスクに対策を施すのが望ましいところですが、経営資源にも限りがあるので、優先順位の高いリスクから対応することになるでしょう。

あらゆるリスクに対してやみくもに対策を施していたのでは、事業継続に悪影響を及ぼすことはもちろん、社員の不安感を煽ることにも繋がってしまいます。

そういった事態を避け健全に事業を継続させていくためにも、「リスクマップ」を効果的に活用し、企業として正しく危機管理を行っていきましょう。

BCPの策定なら『「BCPコンサルタント監修」1時間で完成!BCP策定ガイド』

BCPの策定には膨大な時間がかかります。

そこで役立つのが 『「BCPコンサルタント監修」1時間で完成!BCP策定ガイド』です。

中小企業診断士で愛知県庁関連の中小企業支援 / 機関、信用金庫などにおいて、BCPセミナーの実績も多数ある竹下将人氏監修のもと、BCP策定のポイントをわかりやすく解説しています。

BCPの策定を考えている総務・防災担当者の方は、こちらのページから 『「BCPコンサルタント監修」1時間で完成!BCP策定ガイド』を見てみてください。