防災・BCP対策に活用できる補助金は?公的支援を活用して企業の対策を進めよう!

遠藤 香大(えんどう こうだい)

緊急事態が発生した際、事業の継続と早期復旧を実現するためには、事前の防災対策・BCP(事業継続計画)の策定が不可欠です。しかし、こうした対策にはまとまった資金が必要になることも少なくありません。

そこで、この記事では防災・BCP対策に活用できる補助金を紹介します。企業の防災対策を強化し、安心して事業を継続するための第一歩として、ぜひご一読ください。

目次

企業が活用できる防災補助金制度の対象・用途

企業が活用できる防災補助金制度の対象には、自家発電装置の設置、BCP・事業継続力強化支援計画の策定にかかわるもの、システムの導入などがあります。水害対策に必要な土嚢や止水板の購入に使うものや、従業員の安否確認の体制づくり、備蓄品の購入など、特定の用途に限定した補助金も存在します。

補助金は、災害にあった企業が早期に企業活動を継続できる体制を整える目的で用意されています。さまざまな支援制度があるため、自社に適応できる制度を比較検討することが大切です。

災害時、従業員のLINEにも安否確認通知が届く!

⇨安否確認サービス2を30日間無料でお試し

企業が防災・BCP対策に活用できる補助金一覧

企業が防災・BCP対策で活用できる補助金の例をご紹介します。

ただし、ここで紹介するのは多くの補助金制度の一部でしかありません。特に地方自治体の補助金制度は地域ごとに異なります。必要に応じて地方自治体へ問い合わせを行うことも視野に入れるとよいでしょう。

国の防災補助金①|防災・省エネまちづくり緊急促進事業補助金

防災・省エネまちづくり緊急促進事業補助金は、防災機能や省エネルギー性を備えた施設等を整備する市街地再開発等の施行者に対して、国が建設費の3%から7%の補助金を交付する制度です。

事業の要件として防災機能、省エネだけではなく、高齢者に配慮した対策や子育て対策、環境対策などが必要です。また地方自治体だけでなく、民間事業者も申請ができます。令和7年3月31日までに着手し、令和9年 3 月 31 日までに完了する事業部分が補助対象です。

申請にあたって事業者は対象地域の地方自治体に事前に相談を行い、設計図書や技術説明書を含めた評価申請書を国土交通省の該当局に提出します。評価申請の結果を添付した上で、交付申請書を作成し、審査を経たあとに交付されます。

(参考:防災・省エネまちづくり緊急促進事業 – 市街地整備)

国の防災補助金②|災害時に備えた社会的重要インフラへの自衛的な燃料備蓄の推進事業費補助金

災害に備えた社会的重要インフラへの自衛的な燃料備蓄の推進事業費補助金は、経済産業省とその外庁である資源エネルギー庁が公募している補助金です。社会的に重要なインフラへガソリンや灯油などを安定供給し、自家発電設備による電気の供給等を行う施設の整備について必要な経費を補助する目的で交付されます。

交付対象は、施設の建設や整備を請け負う自治体や民間事業者です。

令和5年度の募集期間は終了していますが、原則として毎年公募されています。

申請方法について、令和5年度のケースを例に解説します。

2月中旬に実施される資源エネルギー庁の説明会に参加した上で3月中旬までに申請書や提案書、必要書類等を提出する必要があります。

原則として書類審査ですが、必要に応じてヒアリングや追加資料の提出を求められたり、現地調査が行われます。採択が決定すると、経済産業省に補助金交付申請書を提出し、経済産業省からの交付決定通知書を受けてから事業を開始します。

(参考:令和5年度「災害時に備えた社会的重要インフラへの自衛的な燃料備蓄の推進 事業費補助金)

国の防災補助金③|建築物耐震対策緊急促進事業

建築物耐震対策緊急促進事業は、国土交通省により交付され、病院や旅館、学校など多くの人が利用する大規模建築や災害時に機能確保が必要な建築物などの耐震診断や耐震改修、建替えなどに対して支援を行う制度です。

令和12年までに耐震性が不十分な住宅を解消し、令和7年までに耐震性が不十分な耐震診断義務付け対象建築物の大部分を解消することを目標として掲げています。

建築物の区分や地方公共団体の制度の有無によって、国(耐震対策緊急促進事業実施支援室)が窓口となる場合と当該地方公共団体が窓口になる場合があります。

民間企業は地方公共団体からの支援精度が用意されていない場合のみと限定されております。

この条件を満たしている場合は以下の方法で申請が可能です。

- 補助金の交付申請に必要な書類を作成、事務事業者に提出する

このとき、建物1棟ごとに1申請が必要とされる

- 交付されることが決定されれば、事業を開始する

- 事業完了後、補助事業を含む完了日から起算して1か月か完了日の属する会計年度の翌4月10日までに、実績を報告する書類を作成し、事務事業者に提出する

- 事業にかかった金額を確定し、これを事務事業者に提出する

- 補助金の支払が行われる

詳細については、国土交通省から提供されている下記の交付申請マニュアルもご確認ください。

(参考:国土交通省「建築物耐震対策 緊急促進事業 交付申請マニュアル」)

(参考:国土交通省「災害に強い住宅・建築物の整備」)

国の防災補助金④|IT導入補助金

IT導入補助金は、中小企業庁が募集しているITツール導入を考えている中小企業や小規模事業者向けの補助金です。データのバックアップや従業員安否システムなど、BCP関連のツールの導入にも活用可能です。通常枠の他にセキュリティ対策推進枠やデジタル化基盤導入枠があります。

クラウドやソフトウェアの場合、補助率は2分の1で、基本的に5万円から100万円までの補助が受けられます。業務プロセスを4つ以上フォローできるシステムだと、より高額の補助が可能です。

申請はIT導入補助金事務局に補助金申請を行い、事業実績報告等を経て交付が決定し、交付されます。

(参考:IT導入補助金)

自治体の防災補助金①|BCP実践促進助成金

BCP実践促進助成金は、東京都中小企業振興公社により交付される、中小企業が策定したBCPを実践するために必要な費用の一部を助成してもらえる制度です。

自家発電装置やソーラーパネルの設置、従業員の安否確認システムの導入、非常用のデータバックアップ専用サーバーの設置や緊急用の非常食や防災用品の購入などに利用できます。

助成率は中小企業者では経費の2分の1以内、小規模企業者の場合は3分の2以内です。助成額は10万円から1,500万円とされています。

申請は事前にBCP策定支援事業による支援を受けているか、中小企業強靱化法による「事業継続力強化計画」の認定を受けていることが必要です。申請書を作成してエントリーした後、申請書類を電子申請して審査→交付の流れです。

(参考:東京都中小企業振興公社「BCP実践促進助成金 」

自治体の防災補助金②|テレワーク促進助成金

テレワーク促進助成金は、東京都内に本社や事業所を置く企業を対象とした、テレワークの環境整備に必要な資金の支援を行うことを目的とした助成金制度です。

東京しごと財団により交付されており、従業員の規模が2人以上30人未満の企業には、助成率3分の2で上限150万円が助成されます。従業員数が30人以上〜999人以下の企業には、助成率2分の1、上限250万円として助成が行われます。

申請は電子申請で行い、実績報告書とテレワーク実施状況報告書、テレワークに関する規定および導入に関する経理関係書類を添付して行います。

(参考:東京しごと財団「テレワーク促進助成金について」 )

自治体の防災補助金③|地域づくり総合交付金

北海道による地域づくり総合交付金は、地域振興条例に基づいて、道内の課題解決や地域活性化に向けた取組の支援を目的とし平成22年度に創設されました。

さまざまな事業を対象としている補助金で、防災や減災のほか、社会福祉やスポーツ振興のように、地域づくりにかかわる全ての事業で申請が可能です。

申請できる事業には3種類があり、それぞれ以下の通りです。

- 地域づくり推進事業:各地域の課題解決・活性化を目的とした事業

- 特定課題対策事業:公共の福祉や防災、減災の観点から急務とされる事業

- 広域連携加速化事業:行政サービスとの連携が難しい地域の活性化に結びつく事業

地域づくり総合交付金では、これらのように地域の安全や住民の生活を守るための事業に対して補助金を交付しています。

交付率は一部の事業を除き、経費の2分の1以内となっており、申請内容によって異なるものの10万円から2億円までの支援を受けられる交付金です。

申請は、地域づくり総合交付金実施概要書等を、事業を実施する市町の総合振興局長あるいは振興局長に提出する形で行います。

その後の審査に通り、内示を受けた場合は「北海道補助金等交付規則に定める申請書などの様式」第44条に基づく書類を局長に提出し、交付が決定されます。

決定後は、事業の実施報告を事業完了から30日以内から翌年度の4月10日までに提出してください。

(参考:北海道公式HP「地域づくり総合交付金(総合政策部地域政策課)」)

自治体の防災補助金④|中小企業リスク対策強化補助金(鳥取県)

中小企業リスク対策強化補助金は、鳥取県内の中小企業に対して、BCPの策定や実践推進の取組、さらに流通リスク、法的な経済安全保障などの対応強化を支援するために設置されました。

主に県内事業者の事業継続力を高めることを目的としています。

こちらの補助金には、一般対策型と地域連携型、経営リスク対策型の3種類があり、補助率と補助限度額はそれぞれ以下の通りです。

- 一般対策型 補助率:経費の1/2以内 補助上限額:50万円

- 地域連携型 補助率:経費の2/3以内 補助上限額:100万円

- 経営リスク対策型 補助率:経費の1/2以内 補助上限額:30万円

公募に対し交付申請書や補助事業計画書、収支予算書などを添えて申請し、事業実施報告や実績報告を経て補助金が交付されます。

(参考:鳥取県公式HP「中小企業リスク対策強化補助金」)

企業防災の必要性

災害は、企業にも多くの被害をもたらします。特に、企業防災のポイントとなるものは「事業の継続性を守る」ことです。

地域が災害に見舞われた場合、まずは生命の安全確保が大切ですが、その後の復興の過程においていち早く事業を再開させ、地域を経済的に支えることもまた企業の社会的な役割だといえます。

企業防災や事業継続計画はこうした目的のもと行われています。地域の企業にとって、企業防災は社会的な責務でもあります。

事業継続計画(BCP)とは

事業継続計画はBCPとも呼ばれます。災害や緊急事態が発生した場合に、企業や団体が損害を抑えすみやかに事業を継続できるように備えておく取組を指します。ここからはBCPについて詳しく解説します。

BCPとは

BCPは、災害時に備えて企業や団体が策定しておくべきとされる事業継続計画を指します。自然災害に加え、テロリズムやシステム障害などの緊急かつ危機的な状況が発生した場合に、損害を最小限に抑えて機能の早期回復を目指すことが目的です。

従来の防災関連の施策とくらべ、目的に事業の継続を明確に掲げ、具体的な行動指針を示しています。企業の事業継続が地域復興の土台となるという認識のもと、企業責任としてBCPの策定が求められています。

事業継続力強化計画との違い

事業継続力強化計画は、中小企業や小規模事業者に向けた防災・減災の事前計画を指します。

BCPとの違いとしては国からの認定の有無です。経済産業大臣から認定を受けることで支援を受けられます。そのため作成するフォーマットの規定が決まっているのが特徴です。

反対にBCPは認定制度が無いため、企業レベルで策定・実施されるほか、作成するフォーマットも自由形式という特徴があります。

また事業継続力強化計画は、基本的かつ重要な項目に絞られています。そのため、事業継続力強化計画は、「BCPの簡易版」あるいは「BCPの入門編」と称されるケースもあります。

BCPの策定から認定まで

BCPの策定は、まず最初に目的の設定を行います。企業の経営理念や基本方針を元に、何を守るべきかを定めます。

次に、災害時に事業を継続する場合にもっとも優先すべき事業を定め、発生するリスクについて綿密に洗い出します。そして、リスクの発生頻度と深刻度を評価し、対策すべき優先順位をつけます。そのうえで対策として実現可能な具体策を定めます。

災害発生時から復旧までの流れを意識し、企業にとって必要なものや備えるべき内容を把握しましょう。

企業にできる防災対策

最後に企業にできる防災対策についてまとめます。企業が備えておくべきもののうち、比較的実施しやすいものを選定しております。企業防災について、まだ取組が不十分な場合は、下記の対策を行ってみてはいかがでしょうか。

危険区域の確認

企業がある地域の危険区域を確認して、いざという場合の避難経路や災害想定区域を把握しましょう。被害想定の確認にはハザードマップが活用できます。

災害発生時に、自社の地域がどのような災害想定区域に含まれているかを把握し、リスクの大きさに合わせて必要な防災対策をしましょう。自社の地域だけでなく近隣の想定被害も把握しておくと、災害発生時にとれる対策の幅が広がります。

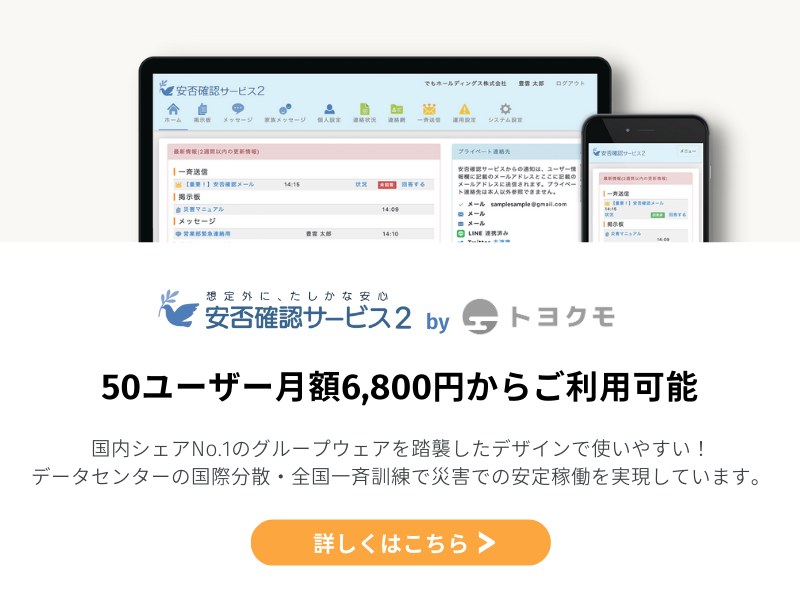

安否確認システム

BCPや事業継続力強化計画では、緊急時の初動対応のひとつに「従業員の安否確認」が含まれています。従業員やその家族の安全確認は、事業継続にあたって欠かせない要素です。

こうした安否確認をスムーズに行うためには、安否確認システムの導入が有効です。

安否確認システムはもし、災害が発生した場合、従業員にメールの連絡が自動的に一斉送信されます。システムを通じて安否確認をスムーズに行え、その後の連絡も速やかに行えます。

備蓄品の準備

食料や飲料水、防災用品など万が一に備えた備蓄品を確保しておくことは、従業員の安全を守るために欠かせない要素です。非常用に備蓄できるものとして、飲食物以外にも懐中電灯や衛生用品などがあげられます。

必要な備蓄品は数を揃えておき、定期的にチェックしましょう。古くなったものは新しいものと入れ替えます。

備蓄品を正しく管理できるかどうかによって災害時の初動の動きが変わるため、想定される品目は過不足なく用意しましょう。

補助金を活用して事業継続力を高めよう

今回は企業防災の必要性と活用できる補助金について解説しました。公的な意味合いの強い補助金もあれば、中小企業の防災設備に特化した補助金や助成金もあります。

また、自治体特有の補助金が用意されていることがあります。自社の内情と合致したものがあるかもしれないので、問い合わせを行うとよいでしょう。

防災について今一度見直し、補助金を活用して企業の事業継続力を高めましょう。