応急手当のキホンのキ!用意すべきセット内容と身近なもので固定・止血する手順まとめ

トヨクモ防災タイムズ編集部

「ヒヤリ・ハット」という言葉は知っていますか?たとえば、「階段を降りていたところ、スマートフォンに気を取られ転落しそうになった」「事務用カッターで厚紙を切断中、親指を切りそうになった」など、みなさんも経験があるのではないでしょうか。こうした大事には至らなかったけれど「突発的な事象やミスにヒヤリとしたり、ハッとしたりする」ことをヒヤリ・ハットといいます。

このヒヤリ・ハットの事例から実際にケガや事故につながることも、決して少なくありません。私たちは日常生活を送る上で、いつ、どこでケガや病気に襲われるかわかりません。そこで今回は、「応急手当」について考えていきます。職場で揃えておくべき応急手当セットから、もしも緊急事態で周りに応急手当セットが何もないときに、身の回りにあるもので対処する応急処置の方法まで解説しましょう。

1、応急手当の目的

応急手当とは、ケガ人や急病人(以下、傷病者)に対して「救命」「悪化防止」「苦痛の軽減」を目的として行う手当てのこと。このとき、傷病者のそばに居合わせた人を「バイスタンダー」と呼びます。まずはバイスタンダーが行うべき応急手当の目的について整理しましょう。

【1】救命

応急手当の1番の目的は「救命」です。応急手当をするときは、命を救うための「救命処置」を目的とした手当てを最優先しましょう。

【2】悪化防止

応急手当は「現状から悪化しないようにすること」を意識します。

※原則、投薬は医師の指示に従います。発作などの場合で、事前に医師から指示を受けている場合はその指示に従いましょう。

【3】苦痛の軽減

傷病者は心身ともにダメージを受けています。できるだけ苦痛を与えないよう手当をしつつ、「すぐに救急車が来ます」など、励ます言葉をかけましょう。

バイスタンダーの応急手当が速やかに行われることで、救命効果の向上や、治療の経過にも良い影響を与えます。

緊急の事態に遭遇した場合、適切な応急手当を実施するためには、日頃から応急手当に関する知識と技術を学び、身につけておく必要があります。また、ひとりでも多くの人が応急手当をできるようにしておくことが大切です。

2、応急手当に必要なセット内容

次に、オフィスで揃えておくべき応急手当セットを紹介します。オフィスが50人の場合に必要なものも記載しているので、参考にしてみてください。

殺菌消毒を行うための液状の薬品です。切り傷などに使えます。

・絆創膏(100枚前後)*使用期限:製造から5年程度

擦り傷や切り傷の手当てのほか、靴擦れ予防に使えます。

・爪切り(1個)

爪が割れたり折れたときに使えます。

・トゲ抜き(2個)

トゲが刺さったときや割れたガラスを抜くとき、虫に刺された場合に抜く際にも使えます。

・ハサミ(2本)

包帯やテープをカットしたり、緊急で衣服を切る必要が出たときに使用します。

・緊急ホイッスル

緊急時に周囲の人に合図を送ったり、助けを求めるときに使用します。

・綿棒(30本入り×2〜3)

耳の中をきれいにしたり、細かい傷の消毒や虫が目に入ったときに取り除くなど、いろいろな場面で使えます。

・テープ包帯(8〜9個)*使用期限:製造から3年程度

患部に巻きながら、腕や足の固定ができる包帯です。大きな傷口や、湿布剤のズレ防止にも使用します。

・ネット包帯(4〜5個)*使用期限:製造から3年程度

ネット状で伸縮性のある包帯です。関節部分や頭部など、包帯を巻きにくい箇所に使用すると便利です。

・三角巾(6〜7つ)

骨折した箇所を固定するほか、患部の保護に使用します。

応急手当セットはいざというときに利用できるよう、決められた場所に保管し、社員にお知らせしておきましょう。また、応急手当セットの内容には「使用期限」があるものもあります。いざというときに使えないということがないように、定期的に確認し、メンテナンスしておくことが大切です。

3、職場(オフィス)の身近なもので応急手当訓練してみた!

身近なものでできる応急手当の方法を紹介します。今回使うのは「ビニール袋」「タオル」「新聞紙」「ネクタイ」「ラップ」「ストッキング」。知っておくべき止血方法と骨折時の固定方法です。

【止血】

直接圧迫法による腕の止血

関節圧迫止血法による止血

【骨折】

足(脚)の固定

腕を吊るすための「新聞の添え木」

腕を吊るす方法

【捻挫(足首の固定)】

目次

【止血】

直接圧迫法による腕の止血

傷口を直接圧迫する方法を「直接圧迫法」といいます。

・ビニール袋(ゴム手袋可。血を直接触らないよう装着)

・清潔なタオル(ガーゼ可。傷口を完全に覆うサイズ)

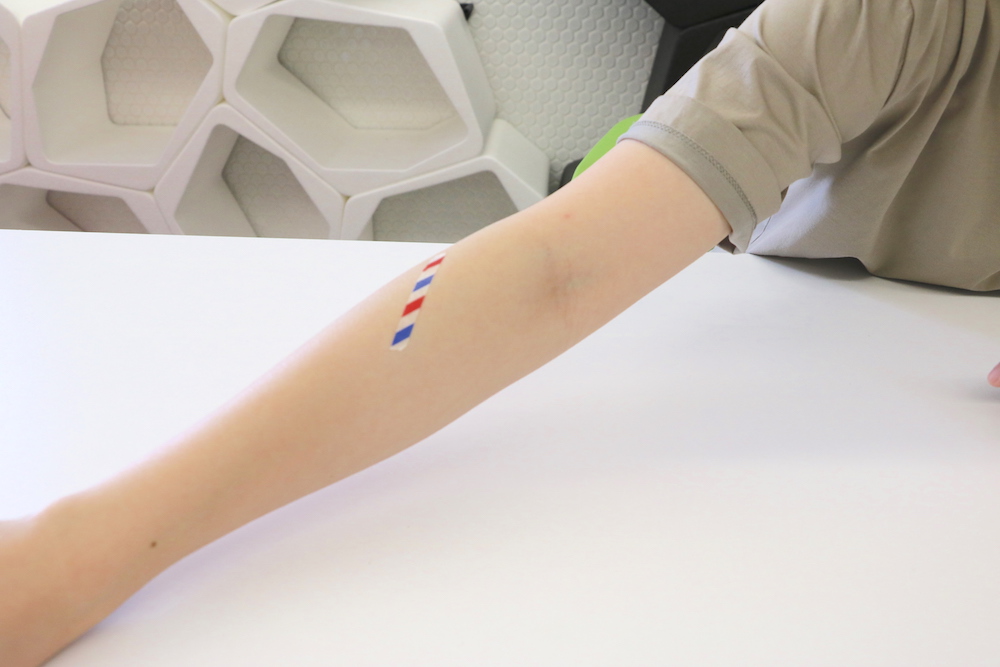

今回は、左手に貼られているマスキングテープが出血箇所という設定で話を進めます。

止血をする側の手にビニール袋を装着し、清潔なタオル(またはガーゼ)を持ちます。もしくは傷口に当てましょう。

そのまま、傷口を上から抑えます。今回はコンビニのビニール袋を使用しているため、直接手で血液に触れることなく手当てをすることができます。このように感染予防のため、直接血液に触れることはできる限り避けるようにしましょう。

関節圧迫止血法による止血

「関節圧迫止血」は、直接圧迫止血をすぐに行えないときの止血法です。傷口より心臓に近い動脈を親指で圧迫し、血液の流れを制御して止血します。

ひじから先の出血は、上腕の内側中央を親指で強く押しましょう。

※脚から出血した場合は、出血側の脚を伸ばし、大腿骨の付け根をこぶしで強く押します。

【骨折】

足(脚)の固定

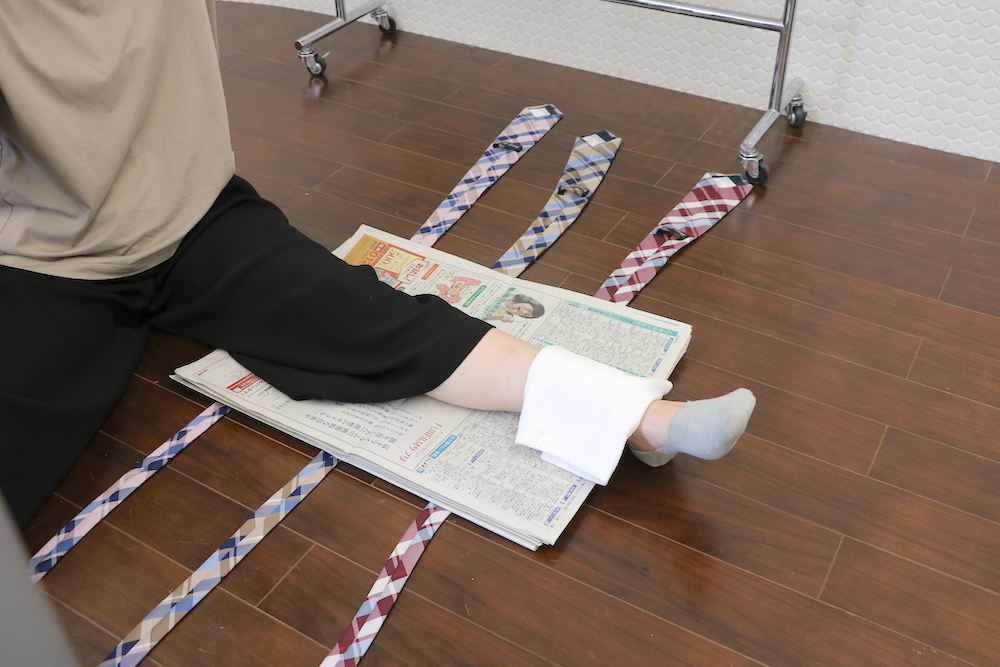

・新聞紙10部(部数が多ければ多いほど、硬く縛ることができます)

・タオル(足首のすき間を埋める)

・ネクタイ3本(風呂敷や三角巾、ベルトや長袖の袖なども可)

固定したい脚の下に、半分に折りたたんだ新聞紙を敷きます。

さらに固定するためのネクタイ3本を敷きます。新聞紙の固定感を高めるために、すき間のできる足首にタオルを巻きます。

そのまま硬く縛れば脚が固定されます。

腕を吊るすための「新聞の添え木」

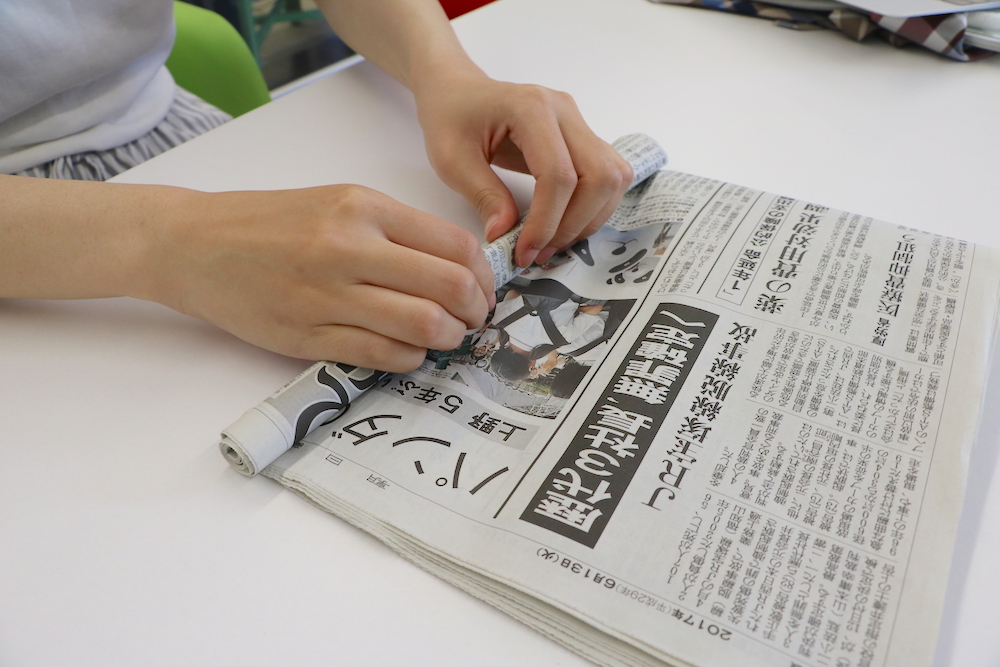

腕を固定するために必要な「新聞紙の添え木」を作ります。

・新聞紙2部

・食用ラップ

四つ折りの新聞紙をくるくるときつめに巻きます。

最後まで巻いたら……。

ラップで固定。

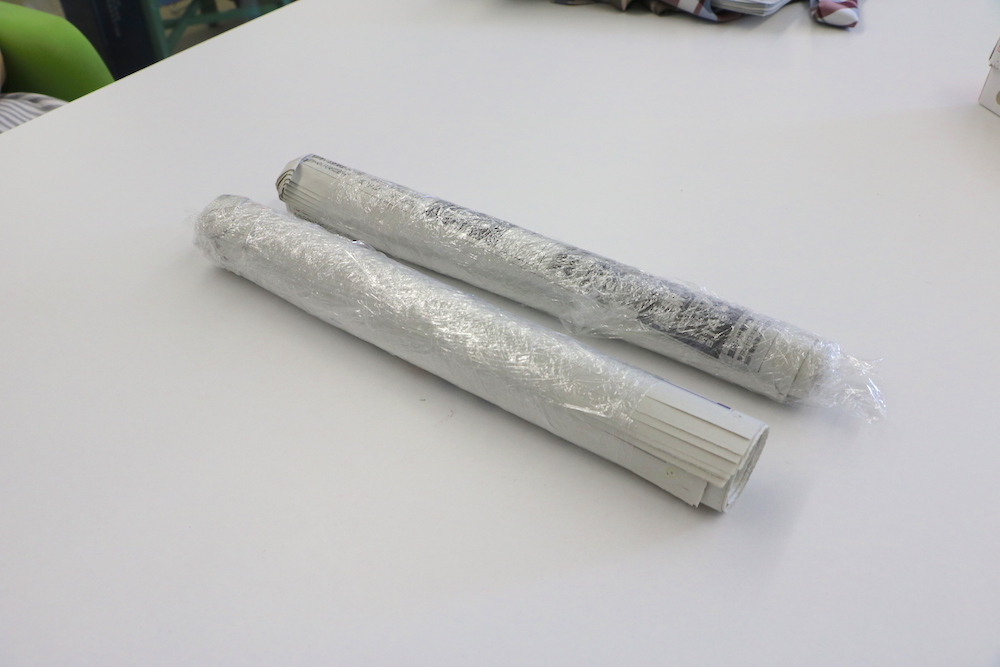

この「新聞の添え木」を2本用意しましょう。

腕を吊るす方法

固定した腕をずっと支え続けるには多くの力が必要です。そのため、骨折の疑いのある腕を固定するための方法を確認します。

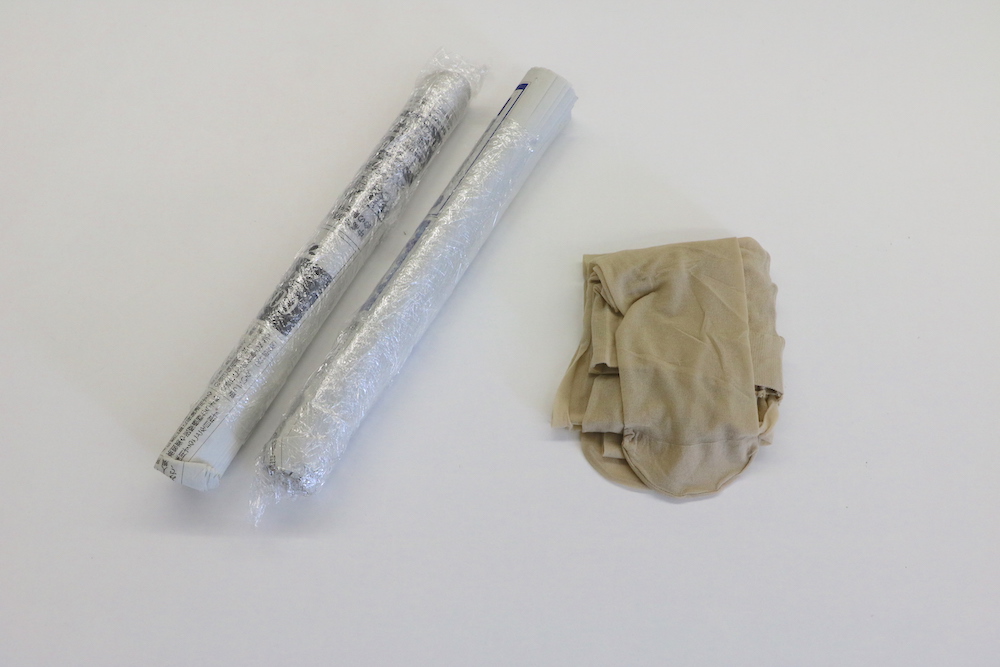

・新聞紙の添え木2本

・ストッキング

固定したい腕に「新聞紙の添え木」を添えます。

片方のストッキングをするすると履きます。

ストッキングを肩まで履いたあと、もう片方の脚の部分を首の後ろから回し、固定した腕に2〜3周巻きつけて固定。腕が水平になるように調整すると、1番楽な姿勢となります。

【捻挫】

足首の固定

・食用ラップ

捻挫をしてしまった足の先とふくらはぎにラップを巻きつけます。これは、ラップを固定するために巻くときの滑り止めとなります。

足の先とふくらはぎを交互に8の字でラップで巻き、しっかりと固定。最後に足の甲と裏をぐるぐると巻くことで、足首が固定されます。

まとめ

冒頭でもお話したように、いつどんなケガをするか予知することはできません。もしもケガをしてしまったとき、十分な道具はなくとも対処できるようにすることが重要です。

もちろんこれらの知識は、災害時など緊急事態に遭遇したときにも役立てることができます。定期的に応急手当セットのメンテナンスを行い、身の回りにあるもので応急手当をする手順を知っておくことが、ひとりでも多くの人の早期完治を促すのです。いざというときに使える知恵となるよう、身の回りのものを使った応急手当の手順をしっかりと身につけておきましょう。