キキクル(危険度分布)とは? 種類や見方、防災への役立て方を徹底解説

遠藤 香大(えんどう こうだい)

キキクルは、大雨による浸水・土砂崩れ・洪水の危険度を住民に伝達するアプリです。

1km×1kmのメッシュごとに、10分単位で危険度が更新されるため、災害時に避難する基準として役立ちます。

キキクルは気象庁の提供するWebアプリで、会員登録は不要です。しかし、ボタンの種類が多かったり、危険度を表す色の表示が多様であったりして、見方があまり理解できないという声もあります。

そこでこの記事では、キキクルの見方や活用方法について解説します。

目次

災害発生時に聞くキキクルとは

キキクルとは、気象庁が提供するWebサービスです。大雨による災害発生危険度を、インターネットを通じてリアルタイムで確認できます。

なお、キキクルという名称は「危機が来る」が由来です。

キキクルでは、強い雨が降った際、土砂災害や浸水といった災害が起こる危険度を、5段階の「色」でマップ上に表示します。

リアルタイム情報に加え、数時間先の危険度も予測しているため、もしものとき避難すべきかどうかの判断にとても役立つのです。

キキクルの見方

キキクルでは、危険度が5段階の色に分けて表示されます。それぞれの色が持つ意味は異なるため、あらかじめ知っておく必要があるでしょう。

ここからは、キキクルの見方について解説します。

無色(今後の情報に留意)

無色は、その段階での危険はないものの、「今後の情報に留意すること」を示しています。洪水キキクルのみ色が異なり、水色で表示されることに注意してください。

その時点で情報が出ていなくても、時間の経過とともに色が変わる可能性もあります。大雨が降っている、または降ると予測される状況では、定期的にキキクルにアクセスし、自宅や職場などの危険度を確認しましょう。

キキクルには今後の状況を予測する機能もあるため、これから避難が必要となるのかどうかも把握できます。

黄色(注意報級の危険度)

黄色は、気象庁が発表する防災気象情報で「注意報」に相当する危険度を表します。

内閣府の「避難情報に関するガイドライン」では警戒レベル2にあたり、避難の可能性を考えて、以降の行動を決めなければならない段階です。

ハザードマップを併用し、災害発生が想定されている区域、避難先、避難経路の安全性を確認しましょう。

浸水が発生すると、地下や道路のアンダーパス部分に水が流れ込み、移動できなくなるおそれもあります。避難経路をあらかじめ調べておくことで、こういった経路を避け、安全な避難が可能となるでしょう。

赤色(警報級の危険度)

赤色は、警戒レベル3を表す色で、「警報」に相当する危険度を持ちます。

高齢者は、この段階で避難が必要です。また、土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域の指定を受けている地域の住民も避難しましょう。

いつ冠水が発生してもおかしくない状況です。高齢者以外の方も、この段階で自主的避難を検討することが強く望まれます。

紫色(危険)

紫色は、警戒レベル4の危険度を表す色です。「命の危険がある災害」が迫っている可能性があり、非常に危険な段階と言えます。

重大な浸水、洪水、土砂災害がいつ発生してもおかしくない状況であり、避難指示が発令されているでしょう。そのため、速やかに避難を開始する必要があります。

以前は「非常に危険」という薄い紫色の段階と、「極めて危険」という濃い紫色の段階に区分されていましたが、令和4年6月30日以降、紫色に統合されました。

災害が想定されている地域では、自治体からの避難指示が出ないか注意し、自ら避難の判断をするべき段階でもあります。

黒色(災害切迫)

黒色は、警戒レベル5に相当します。「災害切迫」とされる状況であり、すぐ近くで命に関わる災害が発生しており、極めて危険な状態です。

この段階で無理に避難行動をとると、かえって命が脅かされる可能性もあるため、その場で安全確保行動をとることが推奨されます。

建物の2階に避難したり、崖や川に近い部屋から遠い部屋へ移動したりして、災害の影響を最小限に食い止めるための行動をとりましょう。

キキクルの種類

キキクルの危険度分布には、土砂キキクル/浸水キキクル/洪水キキクルの3種類があります。

これらは、地図画面上部のアイコンで切り替えられます。

水害が発生するおそれのある状況では、これらを切り替えながら、周辺の危険度を判断しましょう。

ここでは、それぞれの分布の特徴について解説します。

土砂キキクル

土砂キキクルは、大雨による土砂災害が発生する危険度を、地図上で1km×1kmの領域ごとに色分けして示しています。大雨警報(土砂災害)や土砂災害警戒情報などが発表されたら、どこに危険が迫っているかを土砂キキクルで確認しましょう。

すでに黒色の「災害切迫」が表示されていれば、土砂災害が切迫している、またはすでに発生した可能性が高いということです。

黒色以外の段階では、避難にかかる時間を考慮し、土壌雨量指数から得た2時間先までの予測値を表示しています。「危険」を示す紫、「警戒」を示す赤、「注意」を示す黄、「今後の情報等に留意」を示す無色に色分けされて表示されます。

前述の見方を参考にしたうえで、避難するかどうかの判断材料としてください。

浸水キキクル

浸水キキクルは、浸水の発生リスクを示したものです。

短時間豪雨による浸水害リスクを把握するため、気象庁は「表面雨量指数」という指標を開発しました。土地の傾斜や地質はもちろん、都市部であればアスファルトの分布も加味し、「降った雨がどれほど地表面に溜まっているか」を示しています。

浸水キキクルは、この「表面雨量指数」の実測値や予測値を用いて、危険度を5段階で表示しています。赤以上の危険度が表示されている場合は、屋内であっても高い位置に移動することが望ましいでしょう。

洪水キキクル

洪水キキクルは、大雨による中小河川の氾濫や洪水のリスクを予測しています。

河川上流域の降水量に基づいた指標である「流域雨量指数」を用いて、急激な増水の危険性を表示しているのです。

洪水キキクルは、過去に発生した洪水災害での流域雨量指数をもとに設定されており、その基準と比較することで災害リスクの高まりを把握しています。

危険度が赤色以上になると、河川の氾濫による洪水リスクが非常に高くなるため、素早い避難行動が求められるでしょう。

キキクルの通知サービス

キキクルには、危険度の高まりを知らせる通知サービスがあり、5つの事業者から提供されています。

登録した地域の警戒レベルが4相当以上になった場合、メールやスマートフォンアプリのプッシュ通知にて、リアルタイムで情報が届けられます。

防災情報が発せられても、気づかなかったり実感が伴わなかったりする経験はありませんか。これらの通知サービスは、そういった事態に対応することが目的なのです。

避難の判断を住民が迷わないよう、危険度の通知は過小評価や錯誤の余地が少なくなるよう工夫されています。そのため、警戒レベル4以上の通知が来た際は、危機意識を持った行動が望まれます。

キキクルを活用して防災に役立てよう

キキクルは、大雨による浸水、洪水、土砂崩れが懸念される状況で、地域レベルでの危険度を表示してくれるアプリです。

キキクルを活用することで、被害をあらかじめ予測し、軽減することが可能です。

ここでは、キキクルをどのように使えば防災に役立てられるかを解説します。

他の方法と併用してより効果的に対策

ハザードマップは、地震や台風などの災害で発生しうる被害について、種類ごとに危険地帯や避難場所などを示した地図です。災害予測地図とも呼ばれています。

また、避難行動判定フローは、内閣府が発表した「避難情報に関するガイドライン」の改定に基づき、災害発生時にどう行動すべきかを示したものです。

これらのツールとキキクルを組み合わせることで、避難行動の判断やルート決定がより効果的に行えます。

さらに、避難中や避難後も見据え、防災グッズや安否確認システムを導入しておくと、その後の生活やはぐれた人との合流にも役立つでしょう。

企業の防災対策に補助金・助成金制度

キキクルは、企業防災にも役立てられます。

近年は企業の防災対策について、国や自治体が補助金や助成金を設けて後押ししています。とくに、BCP(事業継続計画)を策定することは重要です。

BCPとは、被災後にも中核事業を継続させるために定めるものです。国や自治体の補助金や助成金制度を活用し、BCPを策定しましょう。また、万一の事態には策定したBCPとキキクルを組み合わせ、迅速かつ正確な対応に努めましょう。

災害対策にキキクルを取り入れよう

災害時は、判断ミスや避難の遅れが命を脅かします。キキクルを活用し、自身と家族の安全を守りましょう。

キキクルは災害時に避難行動の判断材料を発信してくれるサービスです。提供される情報は視覚的かつ直感的であるため、緊急事態発生時にも得たい情報をすぐに入手できるでしょう。

また、災害時の安否確認は初動対応においても最も重要なことのひとつです。企業が導入した安否確認システムであっても、従業員にしか利用できないわけではありません。従業員の家族も登録できる安否確認システムもあります。

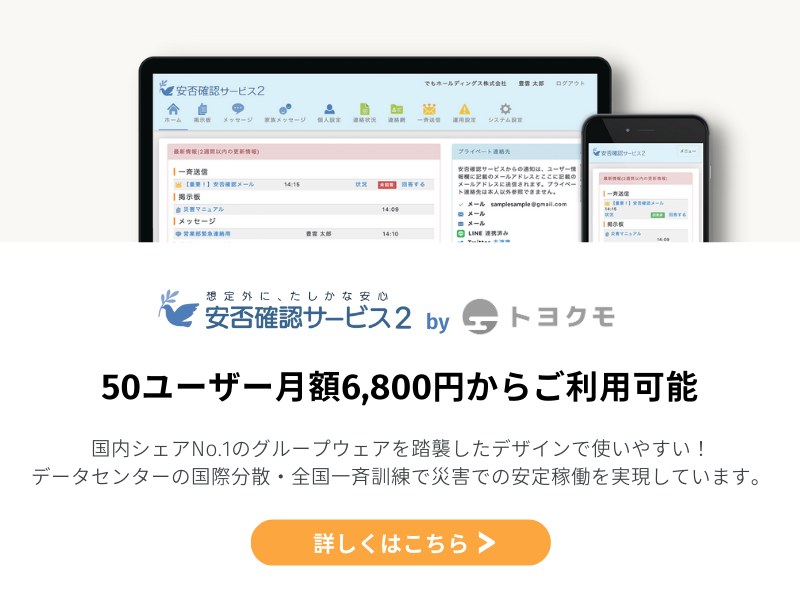

トヨクモの『安否確認サービス2』では、緊急事態が発生した際に従業員やその家族に対して、自動で安否確認を促すメッセージが送信されます。回答結果も自動で集計されるため、迅速に安否確認を行うことが可能です。