【最短1分】防災カードで生き延びる!作り方とテンプレートをご紹介

トヨクモ防災タイムズ編集部

いつ起こるかわからない、地震や津波などの災害。もし、今この瞬間に被災したら、あなたはどこへ避難すべきか、家族とどうやって連絡をとるべきかわかりますか?

災害発生後、慌てずに行動するためには「情報」が鍵になります。しかし、焦ったり不安になったりしているとき、なかなか素早い判断をとれないものです。

そこで活用してほしいのが、「防災カード」。このカードには、避難方法や避難場所、災害用伝言ダイヤルの使い方など、いざというときに知りたい防災情報がまとまっています。

今回は、すぐに企業で導入できるような、おすすめの防災カードのテンプレートや作り方をご紹介します。たった1枚の防災カードですが、いざというときに役立つはずです。

目次

防災カードは「自助」の意識を高めるもの

防災カードとは、もし被災したらまず何をするべきか、どこに行くべきなのかなど、災害時の行動指針を記した紙のこと。市や区など、自治体が防災カードのデータを配布していることも多く、ダウンロードして印刷するだけですぐに活用できる手軽さがあります。

この紙には、災害用伝言ダイヤルの活用方法や避難場所などの防災に関する情報をまとめておきましょう。そうすることで、被災後の混乱時にも、社員一人ひとりが最適な行動を選べるようになります。

また、個人情報や、疾病・アレルギーを記載する欄を設けることで、本人の意識がなくなった場合でも、周囲の人が身元の確認や持病の特定を迅速に行えるようになります。

防災カードは、防災の考え方の基本である、自分の命は自分で守る「自助」の促進だけでなく、人の命を助けることにもつながるのです。

最短1分で配布可能!防災カードのおすすめテンプレート一覧

たった1枚の紙を用意するだけで、被災後の混乱時の行動指針になるだけでなく、より多くの命を助けられる防災カード。ここでは、自治体や一般社団法人情報通信設備協会が配布しているおすすめの防災カードについてご紹介します。

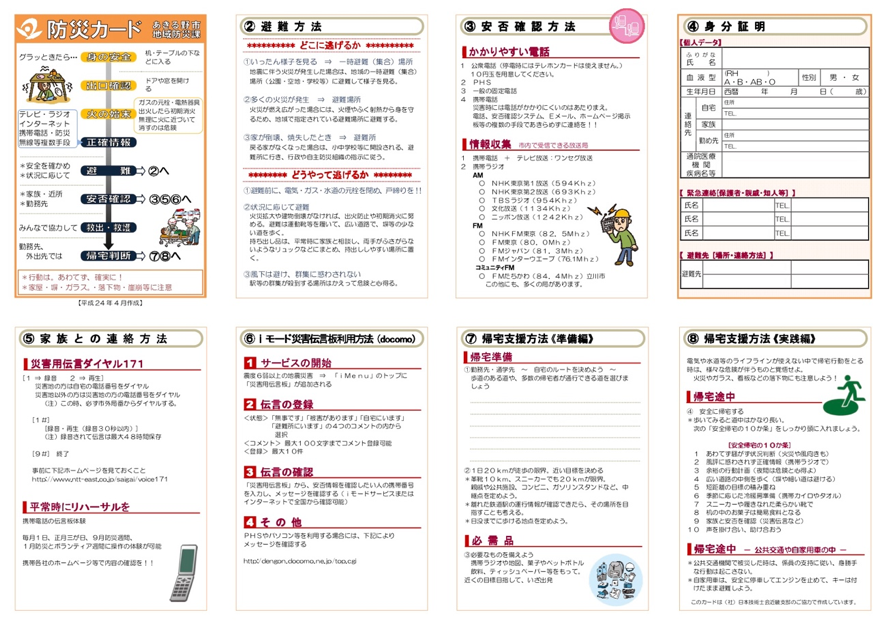

あきる野市の防災カード

あきる野市が配布している防災カードです。避難方法やAM、FMなどのラジオの周波数、帰宅支援方法を記載しています。

①緊急事態の行動指針(被災直後の行動についてなど)

②避難方法(どこに逃げるか、どうやって逃げるか)

③安否確認方法(かかりやすい電話、情報収集方法。ラジオの周波数が記載されています)

④名前や住所、職場などの個人情報、緊急連絡先、避難先情報

⑤家族との連絡方法(災害用伝言ダイヤル171)

⑥iモードの災害用伝言板利用方法

⑦帰宅支援方法《準備編》帰宅準備、必需品

⑧帰宅支援方法《実践編》帰宅途中に気をつけるべき、安全帰宅の10か条

また、日本語がわからない方のために、英語版の防災カード(Disaster Prevention Card)

も配布しています。必要に応じてダウンロードして印刷し、配布しましょう。

参考:あきる野市 防災カード

一般社団法人情報通信設備協会 東海地方本部の防災カード

一般社団法人情報通信設備協会は、電気通信の健全な発展などを図る協会です。

ここで配布している防災カードは5種類あります。内容を確認し、理想に近いものを選びましょう。

①大地震(震度6以上)発生時の行動マニュアル

②名前や住所、職場などの個人情報、緊急連絡先、家族間の連絡先【防災カード 様式例―2の内容】

①自身発生直後の行動マニュアル

②災害用伝言ダイヤル171の活用方法

③名前や住所、職場などの個人情報、緊急連絡先、避難先情報

④家族の連絡先情報、消防署や病院、ガス、電気などの緊急連絡先【防災カード 様式例―3の内容】

①災害用伝言ダイヤル171の活用方法のメモ欄

②地震時の心得10ヶ条

③社員指名、血液型、社員番号と、家族情報のメモ欄

④避難場所、知人の電話番号記載欄

⑤連絡拠点(事務所、住所、電話番号)の情報

⑥会社連絡先

【防災カード 様式例―4の内容】

①出退基準(震度4、震度5以上、警戒宣言発令時それぞれの場合のメモ欄)

②役割名(災害本部立ち上げや備蓄品の管理など、各社員の役割を記す)

③指定被害報告先のメモ欄

④社員に向けた、被災時の行動の注意事項

【防災カード 様式例―5の内容】

①被災時の考え方の指針

②会社への安否確認方法のメモ欄

③職場、指名、住所などのメモ欄と、帰宅後の避難場所のメモ欄

④警戒宣言発令時の帰宅方法

⑤災害直後の簡易行動マニュアル

企業の特性に沿った『オリジナル防災カード』を作ってみた

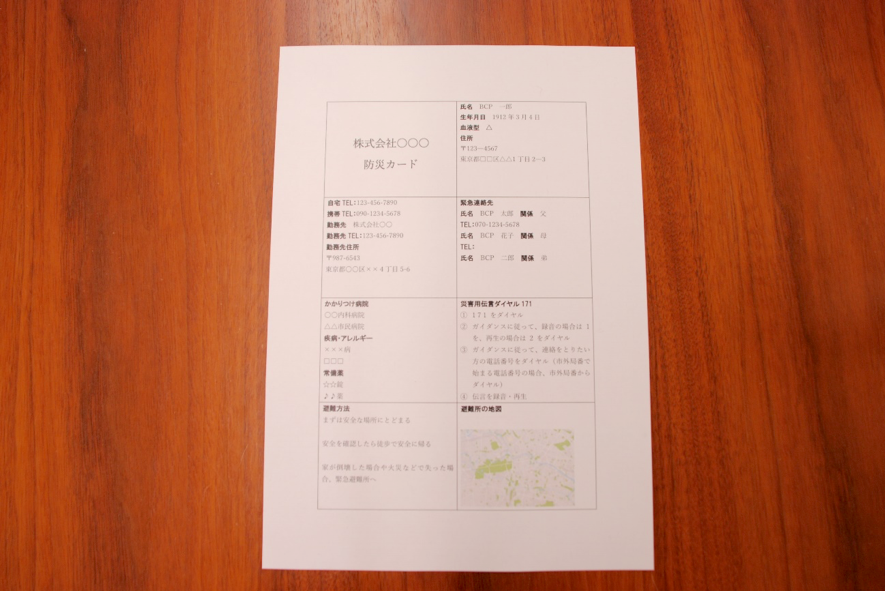

ダウンロードしてすぐに印刷できるテンプレートをご紹介しましたが、「もっとこの内容を盛り込みたい」という方は、オリジナルの防災カードを作ってみましょう。ここでは、BCP編集部で実際に防災カードを作ってみました。

ヒューマンインターフェースデザインを専門とする、法政大学 デザイン工学部システムデザイン学科の土屋聖人教授によれば、防災カードの機能は以下の4つに分類されます。

1.個人情報伝達機能:所有者本人の個人情報や緊急時の連絡先を他者に伝える。(氏名や住所、電話番号、血液型などの個人情報)

2.避難行動教示機能:災害発生時の家族の避難場所や取るべき行動、災害用伝言板ダイヤルの使い方説明、持ち出し品リストの確認など。(家族の避難場所,災害用伝言板ダイヤル、災害発生直後の行動)

3.避難情報入手機能:避難場所や街頭消火器、病院などの位置情報、公的救援の問い合せ先、交通機関や電力・ガス・水道など社会インフラ情報の入手先など。避難行動の判断を下すために必要。

4.防災意識啓蒙機能:日頃の備えや過去の地震災害の統計情報、その地域の被害予測など。災害前に学習する。

土屋雅人『防災カードのデザイン調査』より

上記4つの機能を兼ね備えた防災カードが理想ですが、実際に4つの機能すべてを盛り込むことは小さなカードの紙面上、困難。そこでほとんど全ての防災カードに記載されている1.個人情報伝達機能を最初に載せ、2.避難行動教示機能、3.避難情報入手機能を加えることにしました。

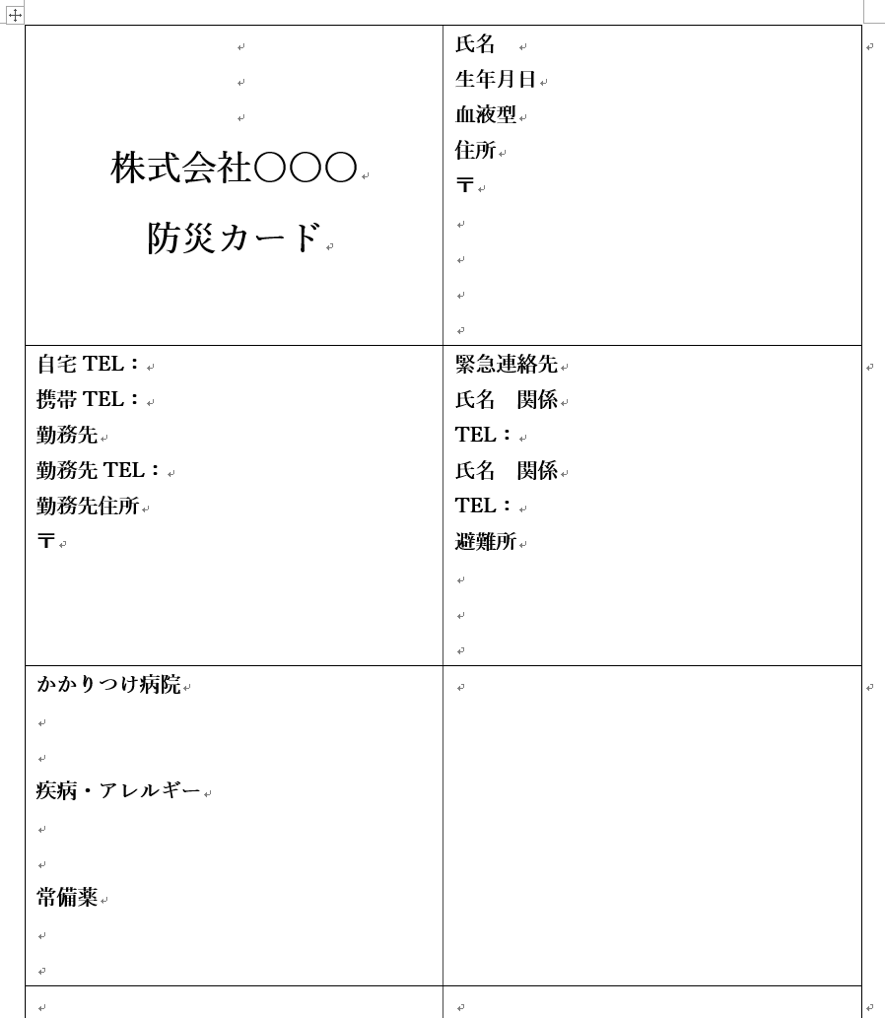

1.個人情報伝達機能

氏名

生年月日

血液型

住所

自宅電話番号

携帯電話番号

勤務先(住所・電話番号)

緊急連絡先

かかりつけ病院

疾病・アレルギ-

常備薬

2.避難行動教示機能

災害伝言ダイヤル171

避難方法

3.避難情報入手機能

避難所

何を盛り込むかを決めたら、実際に作ってみます。

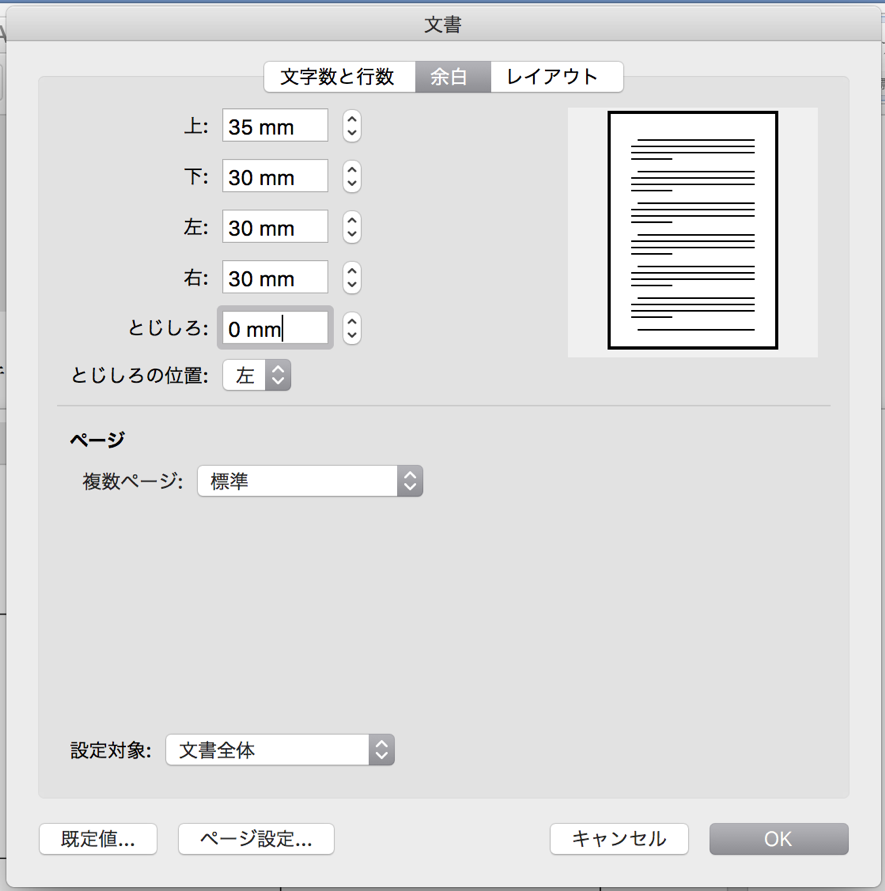

まずは、Wordの文書レイアウトの余白幅を確認します。形式タブにある「文書のレイアウト」をクリックし、以下の画面を開きましょう。

このとき、上が35mm、下、左、右が30mmであることを確認します。

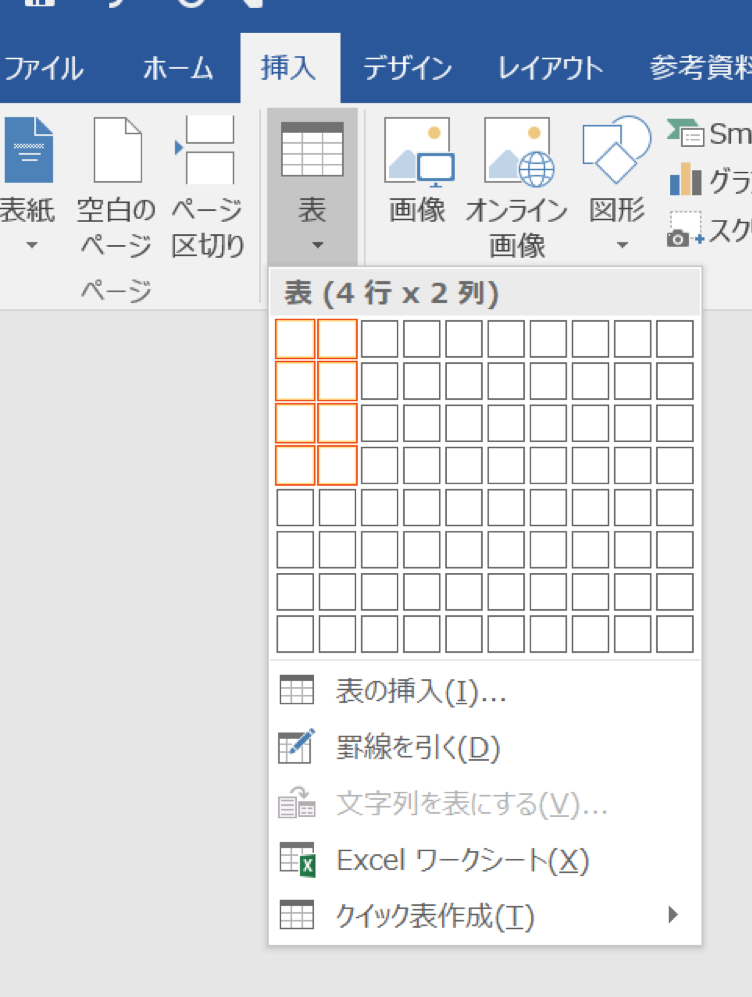

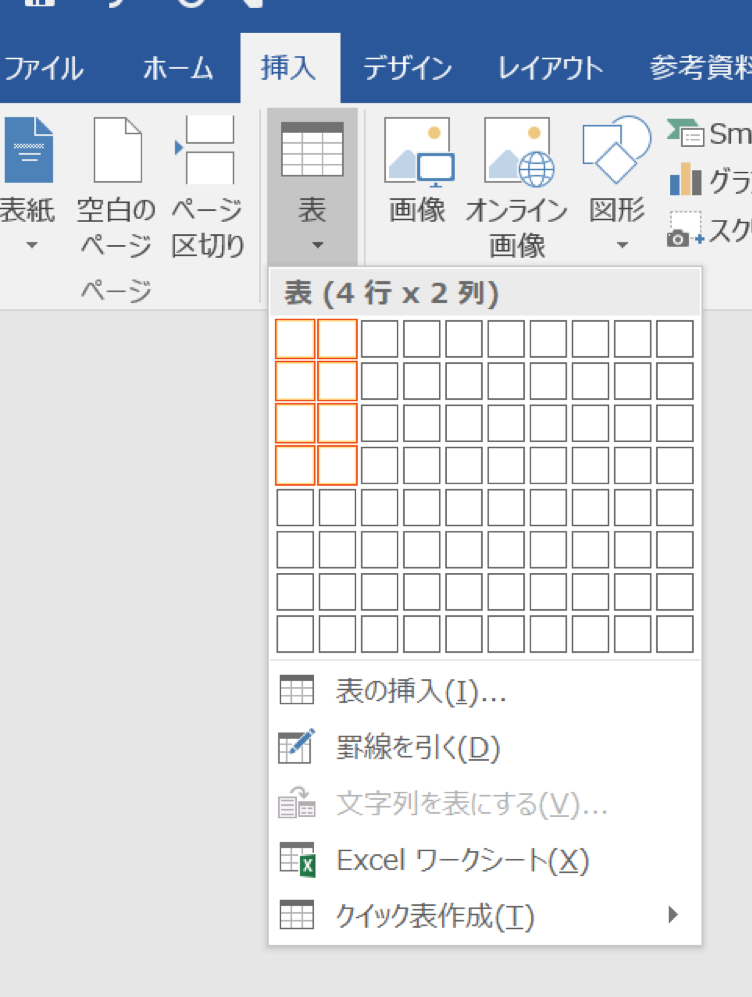

次に、Microsoft社のWordを開きます。挿入タブにある「表」を選択し、4行×2列のボックスを作りましょう。

表が出てきたら行の間隔を整えます。

フォント10.5pxの状態で、9行ずつに調整すると、ほとんどぴったりのサイズでした。

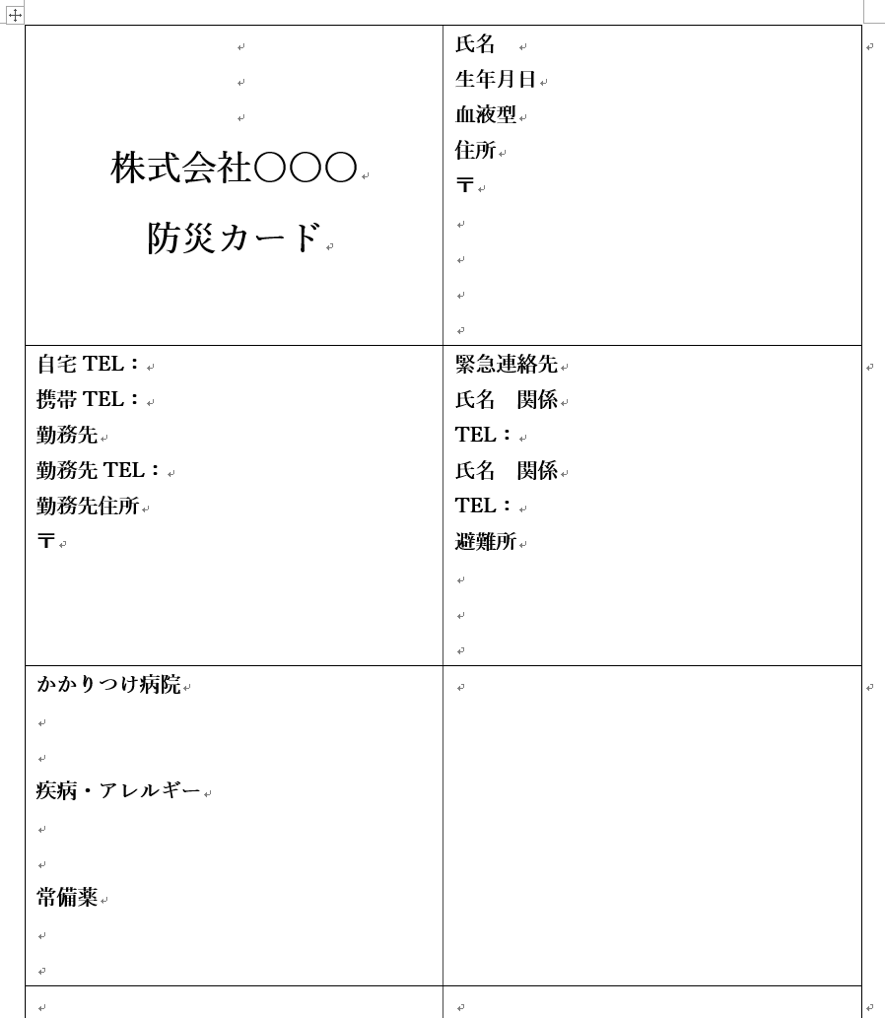

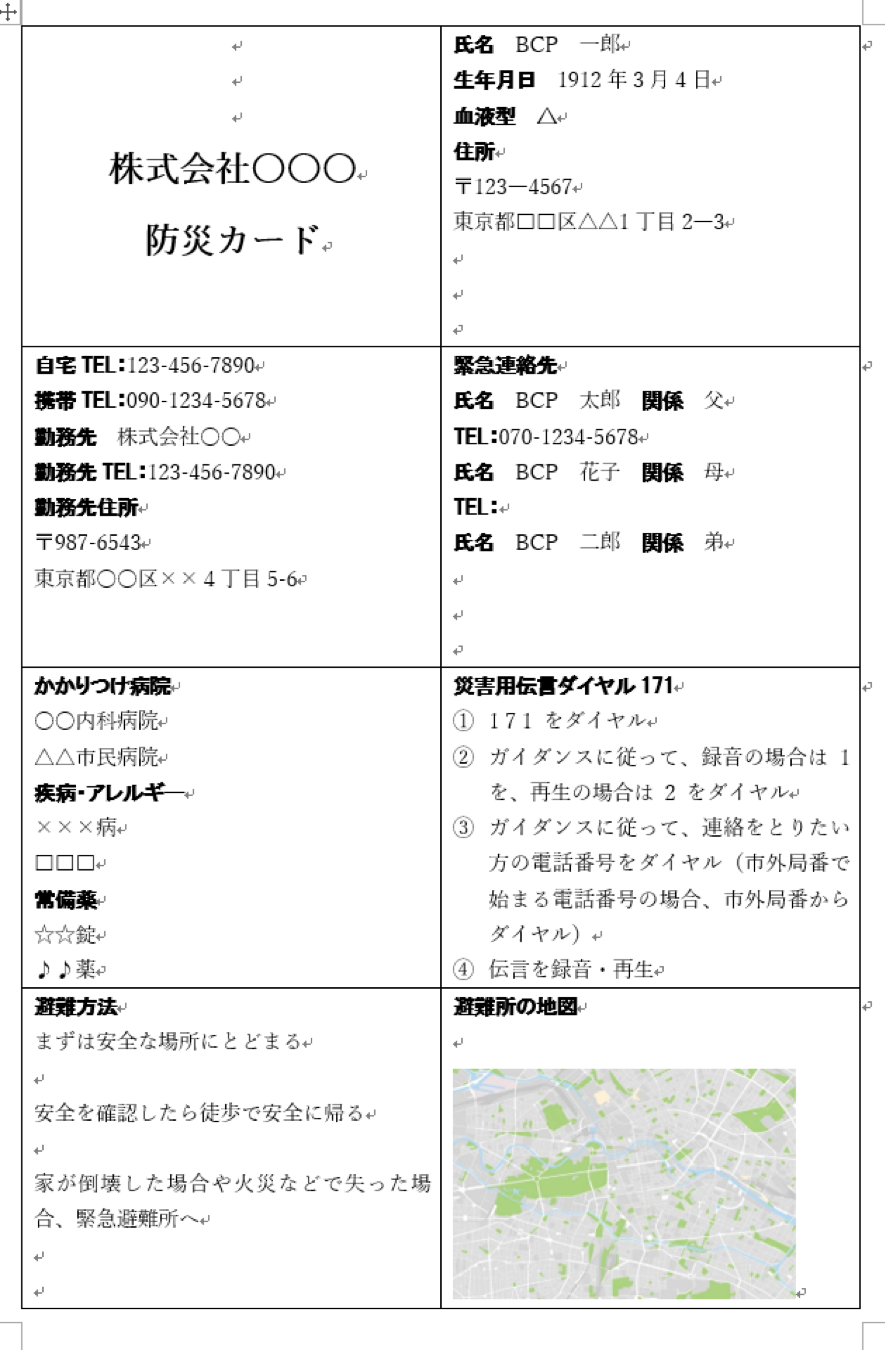

次に、氏名や生年月日、住所などの1.個人情報伝達機能を入力していきます。

これだけでも十分に防災カードとしての役割を果たせますが、今回はもう少し役に立つ2.避難行動教示機能(災害用伝言ダイヤル・避難方法)と、3.避難情報入手機能(避難所の地図)を盛り込んでみます。

出典:『総務省 災害用伝言ダイヤル』 『内閣府防災担当 震災時の帰宅行動』

完成です。ここまでに要した作業時間は、およそ45分でした。

続いて、体裁を整え、情報を入力します。今回はダミーの情報を用いました。

できあがりました。

このページをA4用紙の紙に印刷します。

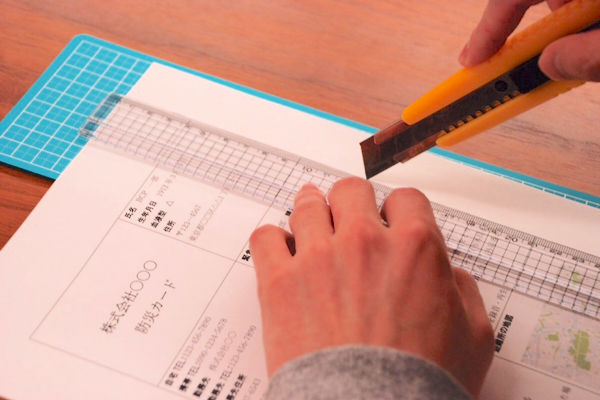

印刷した防災カードを切っていきます。今回はきれいに切るためにカッターを用いました。

切り終えた防災カードを折りたたみました。

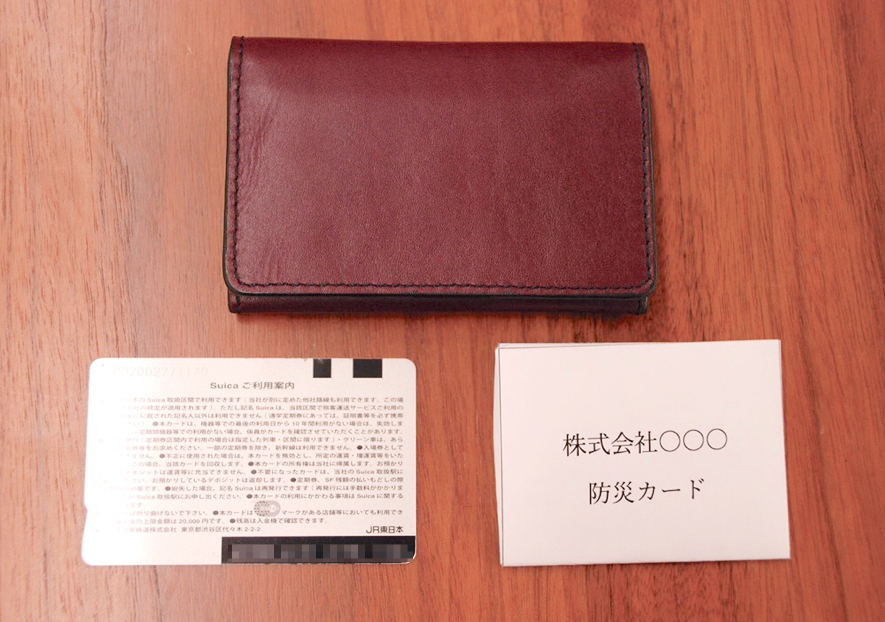

名刺入れとICカードと並べて撮影してみました。このサイズであればコンパクトなので常に携帯できますね。

まとめ

オフィスで被災したらどこに避難するべきか、社内に残っている従業員はどう行動したらいいのか……。防災カードの作成は、災害が起こったときの行動指針が定まっていないと作ることができません。そのため、防災カード作りは、企業の災害対策を改めて確認する大切な機会でもあるといえます。

防災カードには、一人ひとりの心を支えられるたくさんの情報が組み込まれています。より多くの従業員の命を救うためにも、作って配布してみてはいかがでしょうか。

貴社のBCP(事業継続計画)対策は万全ですか?

みんなのBCPでは、企業のBCP対策に役立つ情報を紹介しております。

BCP(事業継続計画)を策定されていない場合は、以下の記事をぜひご確認ください。

■ BCPの策定を一挙解説! ■

1. 企業におけるBCP(事業継続計画)の必要性

2. BCP(事業継続計画)策定方法

3. 事業継続計画書(BCP)を1時間で作成しよう!

4. BCPとは? 便利なテンプレ集3選と、管理手法であるBCMまでを一挙解説

5. 事業継続計画策定ガイドラインを使ってみよう!自社でBCPを策定する際のポイントを解説

6. 【初動対応計画】事業継続を本気で考える人のためのキホンのキ

5,700名以上の方がダウンロードされた、BCP策定に関する資料はBCP資料ダウンロードページよりダウンロードいただけます。

資料ダウンロードはこちら