クラウド型安否確認システムの導入メリットや選び方を解説!導入事例も紹介

遠藤 香大(えんどう こうだい)

「就業時間内に災害が起きたとき、どのように従業員の安否確認を行えばいいのだろうか」と悩む担当者は少なくありません。とくに、外回りがある部署やテレワークを導入している企業は、従業員の所在位置もバラバラなため、安否確認するのも一苦労です。とはいえ、安否確認システムの導入ハードルが高ければ、なかなか社内に浸透させるのは難しいでしょう。

そこでおすすめなのが、クラウド型の安否確認システムです。クラウド型であればサーバーを自社で用意する必要がなく、インターネットを接続できる環境さえあれば利用できます。

この記事では、クラウド型安否確認システムを導入するメリットや選び方を紹介します。おすすめのサービスも紹介しているので、あわせて参考にしてください。

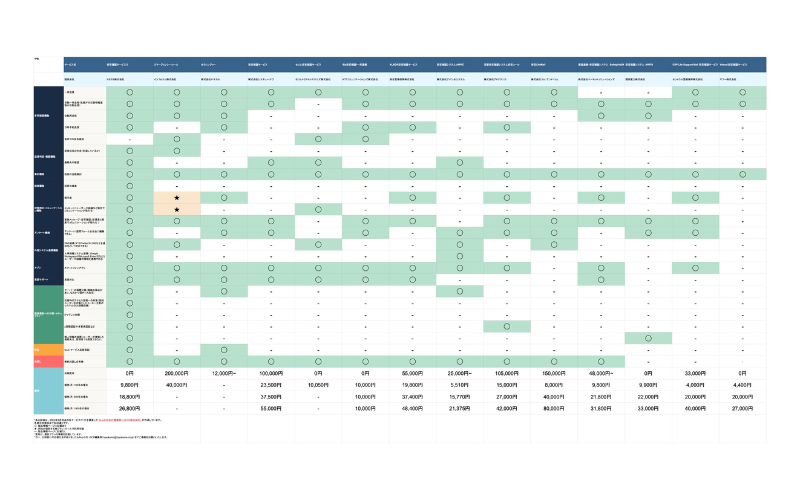

代表的な安否確認システム14製品の比較表をダウンロードできます!

安否確認システム14製品比較表(Googleスプレッドシート形式)をダウンロードする

安否確認システム14製品比較表(Excel形式)をダウンロードする

※個人情報の入力は必要ありません。 クリックするとファイルがダウンロードされます。

〇:製品情報ページに記載あり

★:同社が提供する他プラン・ツールで利用可能

ー:製品情報ページに記載なし

安否確認システムは、製品によって特徴や強みが異なります。14種類の安否確認システムの特徴や強みはこちらからご覧ください!

目次

クラウド型の安否確認システムを導入するメリット

導入や維持の負担が少ない

クラウド型はオンプレミス型の安否確認システムと比べて、全体的に費用を抑えられます。一定のサービス料金を支払う代わりに、サーバーやネットワーク機器を調達する必要がありません。

メンテナンスやアップデートも任せられるため、システム管理者の負担を軽減できます。

外部からアクセスがしやすい

オンプレミス型の場合、外部からアクセスするにはVPNやVDN接続など、複雑な設定が必要です。一方、クラウド型はインターネット環境が整っていれば、場所やデバイスを問わずアクセスができます。

従業員とのスムーズなコミュニケーションが望めるでしょう。サーバーやネットワーク機器の調達も必要ないため、初期費用も大幅に減らせます。

データ消失を避けられる

システム上に保管する従業員の個人情報は、データセンターで保管されています。自動バックアップによって、データを失う心配はいりません。

また、複数のデータセンターを持っている企業も多く、仮に1つが被災してもデータ消失や不具合の事態を避けられます。

専門知識を持たなくても運用ができる

オンプレミス型の場合、セキュリティ対策やメンテナンス、障害復旧作業などは、自社で対応しなければなりません。一方、クラウド型の場合、アップデートやメンテナンスは企業側に任せられるため、専門知識を持つ人材がいなくても運用が望めます。

また、クラウド型の場合、複数のユーザーが共同で利用する形になります。緊急時の操作に支障が出ないよう、ユーザーにとって快適な操作環境を整備してもらえる点も魅力です。自社で運営するよりも、利便性と安全性が高い可能性も十分考えられます。

安否確認システムが必要な理由

安否確認システムにはさまざまな種類があり、災害時に使用することから自社に合ったシステムを導入することが大切です。

安否確認システムを導入する具体的なメリットは、主に以下のとおりです。

- 災害時に安否確認を自動で行える

- 災害時の通信手段を確保できる

- 従業員の状況に合わせた指示を出しやすい

- 企業はトラブル対応に集中できる

それぞれのメリットについて詳しく解説します。

災害時の安否確認を自動で行える

安否確認システムのなかには災害が起きたときに、気象庁が発表している情報を連動して安否確認の通知を自動で送信できるものがあります。従業員1人ひとりに安否確認の連絡をする手間が省けるため、スムーズに状況を把握できます。

また、サービスのなかにはメールアドレスだけではなく、スマートフォン専用アプリやLINEにも通知を送信できるものもあるため、安否確認の通知が届かないといったトラブルも防ぎやすいでしょう。

災害時の通信手段を確保できる

安否確認システムを導入すると、災害時の通信手段を確保できます。災害時は被害に遭った方々が一斉にスマートフォンを使用して安否確認の連絡を取ろうとするため、回線速度が著しく低下します。そのため「なかなか家族と連絡が取れない」「被害状況を把握できない」といったトラブルも起こりやすい傾向です。

しかし、安否確認システムであれば回線を使用せずに連絡できるため、スムーズに安否確認をしたり状況を把握できたりします。システムのなかには従業員の家族の安否を確認できる機能を搭載しているものもあり、スムーズな情報伝達によってさまざまな被害状況を把握することも可能です。

従業員の状況に合わせた指示を出しやすい

安否確認システムを導入すれば、従業員の状況に合わせた指示を出しやすくなります。たとえば、安否確認の状況に応じて再度通知を送信したり、部署ごとに連絡事項を伝達したりすることもできます。

災害時の被害状況は従業員によって異なるため、その状況に合った指示を出さなければいけません。安否確認システムであれば従業員の状況に合った指示を出せるため、スムーズに事業活動の復旧を行えるでしょう。

企業はトラブル対応に集中できる

安否確認システムを利用すると、企業はトラブル対応に集中できます。自動で安否確認の通知を送信できたり、回答結果を自動で集計されたりするため、安否確認にかかる負担を軽減できるからです。

スムーズに被害状況を把握できると必要に応じた対策を取りやすく、事業活動の復旧もしやすくなるでしょう。従業員やその家族の安否を確認しながら、いますべき業務に取り組みやすくなります。

クラウド型安否確認システムを導入した事例

ここからは、実際にクラウド型安否確認システムを導入した事例を紹介します。導入によって得られたメリットを参考にしていただき、自社内での活用を検討してみてください。

安否確認かかる業務を大幅削減

株式会社アトックスは東日本大震災で複数の拠点で被害が起き、全従業員の安否確認に2週間かかりました。そのため災害時の業務工数を減らすために、クラウド型の安否確認システムの導入を決めています。その結果、人事情報のメンテナンスにかかる時間や手間を大幅に削減でき、効率よく安否確認できるようになりました。

同社の場合は拠点があらゆる地域になるため、人事情報の管理が複雑です。さらに毎年約100名の人事異動があり、頻繁なメンテナンスが必須です。クラウド型の安否確認システムであれば社内で利用している人事管理システムと連動できるため、無駄な工数をかけることなく従業員の安否確認を行えます。連動できれば、正確な情報を元に安否確認システムを運用できるでしょう。

(参考:東日本大震災で得た課題で安否確認を自動化するために専用システムを導入)

初動にかかる時間を2時間以上短縮

ヱトー株式会社は東日本大震災が発生したとき、人力で安否確認を行ったそうです。東北地方にも取引先を抱えており、被害状況を把握するまでに膨大な時間がかかりました。しかし、クラウド型の安否確認システムを導入することで実質1名の担当者が15分内で安否確認できるようになり、スムーズな対応が可能となっています。

同社は国内だけでも約1,000社以上との取引があり、地域は北海道から鹿児島までと日本全国に分布しています。そのため、災害が発生したときに安否確認の対象取引先を絞るだけでも1時間を要しました。クラウド型安否確認システムである安否確認サービス2であれば、取引先にもアカウントを付与できるため、より効率的に安否確認を進められます。

(参考:安否確認を完全自動化 自社のみならず取引先の負担大幅削減に成功)

クラウド型の安否確認システムを選ぶ際の最重要ポイント

クラウド型の安否確認システムは多くの種類が存在していることから、安易に選ぶのではなく自社に適したものを導入すべきです。そのため、安否確認システムを選ぶ際は、以下のポイントをチェックしてみましょう。

- 連絡手段を確認する

- 操作性で選ぶ

- セキュリティ面を確認する

- 導入サポートやお試しの有無を確認する

それぞれのポイントについて解説します。

連絡手段を確認する

安否確認システムを導入する際は、どのように通知が届くのかを確認しておきましょう。先ほど解説したとおり、災害時は回線がパンク状態になるため、メールアドレスへの通知が届きにくくなります。

安否確認システムを選ぶときは複数の通知方法があるものや、LINEをはじめとするSNSを活用したものを検討するのも一つの方法です。自動で安否確認できるシステムを導入しても従業員に届かなければ意味がないため、災害時に活用できる連絡手段を選ぶようにしてください。

操作性で選ぶ

安否確認システムを決めるときは、操作性もチェックしておきましょう。安否確認システムは災害時に使用するサービスであるため、使いづらいサービスはストレスを感じてしまうからです。

だからこそ「災害時でもスムーズに使用できるか」をチェックしておき、従業員に浸透しやすいサービスを選んでおくことが大切です。継続的な訓練を行っておくと、実際に災害が起きたときも安心できます。

セキュリティ面を確認する

安否確認システムを導入する際は、セキュリティ面もチェックしておきましょう。従業員やその家族の個人情報を扱うため、安心して任せられるサービスを選ぶべきです。たとえば、情報を暗号化して通信を行っていたり、セキュリティを強化できる2段階認証を実施できたりするのも安心できるポイントと言えるでしょう。

また、あらかじめ安否確認システムの管理者を決めておき、担当者しか内容を閲覧できないように権限を与えておくのも有効です。

導入サポートやお試しの有無を確認する

安否確認システムを導入する際は、導入サポートやお試しの有無を確認しましょう。安全確認システムには事業継続に必要な機能が多数備わっている一方、運用までに時間がかかるケースがあります。そのため、どのように操作すればいいか分からない、設定方法が分からないといった問題も起こるでしょう。導入サポートがあれば、不安点や疑問点があってもすぐに問題を解決できます。

また、安否確認システムは非常事態に使用するサービスであるため、自社内で問題なく活用できるか不安に感じる場合もあるはずです。無料お試し期間のあるサービスを選ぶと、自社に最適なサービスかどうかを見極めたうえで導入できます。

なお、安否確認システムを選ぶ際のポイントは、以下の記事でも詳しく解説しています。安否確認システム選びに失敗したくない方は、ぜひあわせて参考にしてください。

関連記事:安否確認システムのおすすめ20選!システムの選び方や導入すべき理由も解説

クラウド型の安否確認システムを導入する際の注意点

クラウド型の安否確認システムは自動で従業員の安否確認を行えるため、スムーズな状況把握が可能です。とはいえ、導入する際は以下のポイントに注意しなければいけません。

- 従業員に使い方を理解してもらう必要がある

- 導入や運用にコストが発生する

それぞれの注意点について解説します。

従業員に使い方を理解してもらう必要がある

安否確認システムを導入する際は、従業員に使い方を理解してもらいましょう。たとえば、メールアドレスの登録方法や安否確認メールへの返信方法などが分かっていないと、いざ災害が起きたときに活用できません。

そのため、安否確認システムは操作方法が簡単で分かりやすいものを選びつつ、事前に一斉訓練を行っておくと安心です。災害が起きていないときに安否確認の通知が届くことを確認し、返信方法もマスターしていれば万が一のときも安心でしょう。

導入や運用にコストが発生する

安否確認システムを導入すると、初期費用や月額利用料といったコストが発生する点に注意が必要です。先ほども紹介したとおり、安否確認システムによって初期費用や月額利用料は異なるため、自社の予算に応じたシステムを選ぶことが大切です。

たとえば、機能を重視したあまりに、経営が厳しくなっては意味がないでしょう。万が一のときに活用できるように、長く運用し続けられる安否確認システムを選ぶべきです。

クラウド型安否確認システムに関するよくある質問

安否確認システムの必要性とは?

安否確認システムとは、地震をはじめとする災害が発生したときに従業員の安否確認を迅速に確認するシステムのことです。以前は、企業の担当者が従業員1人ひとりに電話やメール、チャットなどを送り、手動で確認をしていました。しかし、この方法は担当者自身が被災してしまうと安否確認ができないだけではなく、手動での確認作業は多くの時間を要してしまい、スムーズな状況把握ができません。

そこで安全確認システムを導入すると自動で従業員の安否確認を行えるため、担当者の業務負担を減らしながら状況把握ができるようになります。さらに安否確認がスムーズにできると従業員自身が業務に集中しやすくなり、事業継続にも役立てられます。企業が災害時にいち早く状況把握ができれば、必要な対策を計画・実行しやすいでしょう。

クラウド型安否確認システムを導入する際の基本の流れとは?

クラウド型安否確認システムを導入する流れは、以下のとおりです。

- システム導入の要件整理

- トライアルにエントリー

- ログインなどの初期設定を行う

- 企業全体で運用する前に個人でシステムを試してみる

- 関係部署と連携して検証を行う

- 3の結果を踏まえた提案を社内で行う

- 4で承認が下りれば、社内全体で利用できるように準備する

- 社内環境が整ったら本格的に運用する

導入完了までの日数は企業ごとによって異なるものの、基本的には1~2ヶ月で本格的な運用を開始している企業が多い傾向です。サポート体制が充実している安否確認システムであれば、状況に応じたサポートを受けられます。

クラウド型の安否確認システムなら『トヨクモ 安否確認サービス2』がおすすめ

クラウド型安否確認システムの導入をお考えの企業にはトヨクモの『安否確認サービス2』がおすすめです。これまで4,000社以上で導入されており、サービス利用継続率は99.8%を誇ります。

安否確認サービス2にはさまざまな魅力があるものの、なかでも以下の4つに注目してみてください。

- 毎年一斉訓練を行っている

- 初期費用が発生しない

- サービス品質保証基準を設定している

- 管理と運用をスムーズに行える

それぞれのおすすめポイントを詳しく解説します。

1. 毎年一斉訓練を行っている

おすすめポイントの1つ目は、毎年一斉訓練を行っていることです。安否確認サービス2では、毎年防災の日である9月1日に全国一斉訓練を実施しています。一斉訓練は実施日と時間帯のみを公開しており、詳細な時間は管理者にさえ知らせていません。そのため、災害が起きたときと似た状況下で訓練ができて、さらにシステムが安定して稼働しているかもチェックできます。

さらに、一斉訓練終了後には回答情報を集計し、そのレポートを無償で送付しています。社内の回答率や時間推移などをチェックでき、自社の防災意識を高めるきっかけとしても活用できます。訓練結果は全体と比較しながら振り返られるため、自社の防災力もチェックできるでしょう。

2. 初期費用が発生しない

おすすめポイントの2つ目は、初期費用が発生しないことです。トヨクモ 安否確認サービス2では複数のプランを用意しているものの、どのプランを選んでも初期費用は発生しません。そのため、導入費用を確保する必要もなく手軽に試せるでしょう。さらに、トヨクモ 安否確認サービス2には、以下の魅力があります。

- 最低利用期間がない

- 解約費用が発生しない

- 30日間の無料お試し期間がある

- 使用期間後の契約は自動更新されない

以上のことから、安否確認システムの導入に迷われている企業でも試しやすいでしょう。なお、トヨクモ 安否確認サービス2で提供しているプランは以下のとおりです。

| ライト | プレミア | ファミリー | エンタープライズ | |

|---|---|---|---|---|

| 50ユーザーまでの料金(月額・税抜)※ | 6,800円 | 8,800円 | 10,800円 | 14,800円 |

| 特徴 | 最低限の機能を搭載 | 豊富な機能を搭載 | 家族の安否確認にも対応 | グループ会社の利用も可能 |

※料金は利用するユーザー数によって異なるため、企業の規模に合わせて調整できる。

3. サービス品質補償基準を設定している

おすすめポイント3つ目は、サービス品質保証基準を設定していることです。サービス品質保証とは、サービス提供者が提供しているサービスの品質について一定基準の水準を保証していることです。この水準を下回った場合は、サービスの利用者に対して返金や適切な措置を行われます。

トヨクモ 安否確認サービス2では、プレミアプラン以上を利用している企業に適用され、保証基準値に応じて利用料の一部を返金しています。なお、現在までに保証基準を下回ったことは一度もないため、安心してサービスを利用してもらえるでしょう。

4. 管理と運用をスムーズに行える

おすすめポイント4つ目は、管理と運用をスムーズに行えることです。安否確認に必要な情報の登録やメンテナンスも簡単に行えるのが魅力です。たとえば、Google WorkspaceやMicrosoft Entra IDなどで人事情報を管理している場合、外部システム連携を活用すると1クリックでの登録もできます。

また、登録された連絡先が有効かどうかをチェックするために、定期的に自動でメールを送信しています。その結果、緊急時にメールが届かないといったトラブルを未然に防げるのもポイントです。さらに、メール全体の信頼性が向上するため、迷惑メールと判断されにくくなるのもおすすめです。

安否確認システムを導入して災害時の被害状況を把握しよう!

安否確認システムを導入すると従業員の安否確認や被害状況をスムーズに把握できるため、担当者の業務負担を軽減できます。災害時に素早く状況を把握できれば事業承継に関する対策もスムーズに行えるため、企業の成長にも大きな影響を与えるでしょう。

安否確認システムは種類が豊富なことから料金やサービス内容を比較したり、実績のあるサービスを選んだりするのがポイントです。いざというときに安心して任せられるような安否確認システムを選んでおくと、災害後の対応を迅速に行えます。